Es ist meistens nur eine Frage der Zeit, bis Ideen, für die es eine klare empirische Evidenz gibt, auch in den Kreisen nicht mehr verleugnet werden können, die ihnen aus ideologischen Gründen zunächst schroff ablehnend gegenüber stehen. Das war bei den staatlichen Schulden so und jetzt gilt es allmählich für den Zusammenhang von Löhnen und Preisen.

Man muss sich vorstellen, dass ein Herausgeber der FAZ in einem Beitrag über die nicht mehr vorhandenen Zinsen zunächst seinen staunenden Lesern erklärt, dass die Unternehmen in Deutschland und anderswo – im Gegensatz zum „traditionellen Lehrbuchmodell“ – zu Sparern geworden sind. Das bringt ihn immerhin zu dem klaren Schluss, dass aus „fundamentalen“ Gründen die Zinsen niedrig sein müssen. Schließlich erklärt er „eurokritische Ökonomen“ und „Bankvolkswirte“ dafür verantwortlich, dass es zu einer einseitigen Schuldzuweisung an die EZB gekommen ist, die offensichtlich jeder Vernunft widerspricht. Gerald Braunberger schließt:

„Diese Stimmen sind zwar nicht völlig verstummt, aber der Versuch, Deutschland von der internationalen Debatte abzuschotten, ist gescheitert. Auf Dauer lässt sich wissenschaftliche Erkenntnis eben nicht ignorieren. Daher dominiert heute sowohl unter den deutschen Ökonomen als auch in der deutschen Finanzbranche weitgehend die auch international längst verbreitete Ansicht, nach der die niedrigen Zinsen sowohl auf fundamentale Gründe wie auf geldpolitische Eingriffe zurückzuführen sind.“

Das ist revolutionär. Hätte er noch zur Kenntnis genommen, dass es in Deutschland Ökonomen gibt, die diese Position seit langem vertreten, von der FAZ aber über Jahrzehnte in die linke Ecke gedrängt und systematisch ignoriert wurden, er hätte wohl um seinen Job bangen müssen.

Noch einen Schritt weiter geht jetzt, man höre und staune, ein weiteres Flaggschiff des ökonomischen Konservatismus, die Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Sie versteigt sich zu der Schlagzeile „Wenn Sozialpartner zu Geldpolitikern werden“ und fragt, ob man wirklich mit Lohnerhöhungen die Inflation ankurbeln kann und sollte. Basis des Artikels in der NZZ ist natürlich nicht eigene Einsicht, sondern eine Ausarbeitung von Mitarbeitern der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ, das Original in Englisch kann man hier herunterladen).

Dort wird in der Tat argumentiert, es sei eine Überlegung wert, die Inflation mit Hilfe eines sozialen Konsensus über angemessene Lohnsteigerungen wieder auf normale Bahnen zu bringen, weil sich empirisch zeigen lasse, dass der Zusammenhang von Inflation und Lohnstückkosten ganz eng ist. Man führt verschiedene Länder – wie Frankreich und Italien – vor, in denen sich in der Vergangenheit eine Verringerung der Inflationsrate unter Mitarbeit der Sozialpartner ohne allzu große soziale Kosten bewerkstelligen ließ. Das ist beeindruckend für eine Institution (selbst wenn die Autoren nicht die BIZ repräsentieren), die sich als Bank der Zentralbanken fühlt und von daher in der Regel auch Notenbankpositionen repräsentiert.

Gleichwohl ist wachsende Einsicht der Notenbanken (und einiger Regierungen) in den Zusammenhang zwischen Löhnen und Preisen keineswegs neu. Die japanische Regierung unter Ministerpräsident Abe hat als eine der ersten erkannt, dass es einen solchen Zusammenhang gibt und dass man damit arbeiten sollte (vgl. dazu dieses Stück). Auch hat die EZB in einem Arbeitspapier schon im Frühjahr 2019 in ähnlicher Weise argumentiert (hier zu finden).

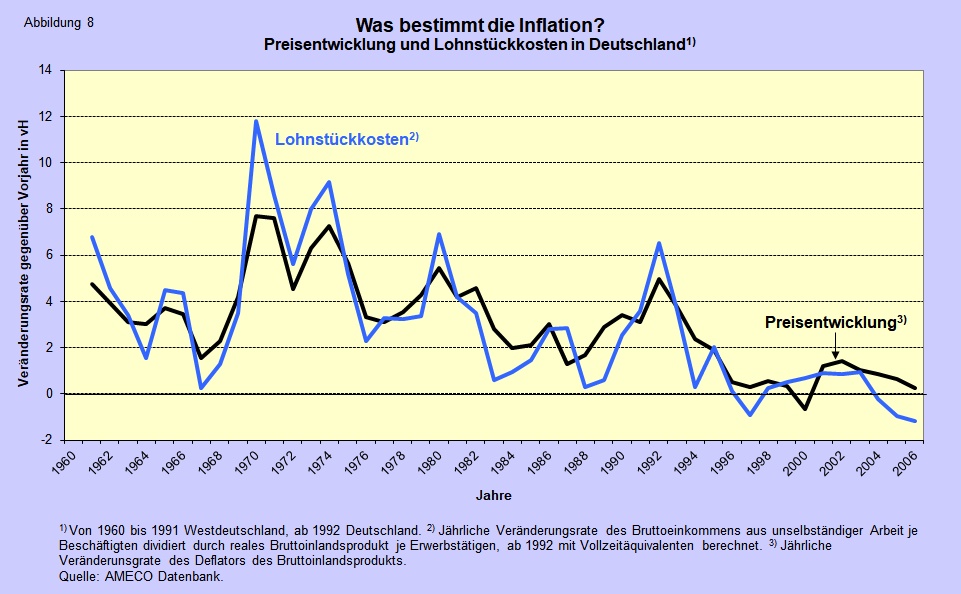

Friederike Spiecker und ich haben in unserem Buch „Das Ende der Massenarbeitslosigkeit“ im Jahr 2007 den Zusammenhang zwischen Lohnstückkostenzuwächsen und Inflation vollkommen klar und eindeutig beschrieben (Seiten 68 bis 71). Die empirische Evidenz für Deutschland war schon damals über einen Zeitraum von mehr als vierzig Jahren offensichtlich und unbestreitbar (Abbildung 1, die dem Original der Abbildung 8 in dem Buch entspricht).

Abbildung 1

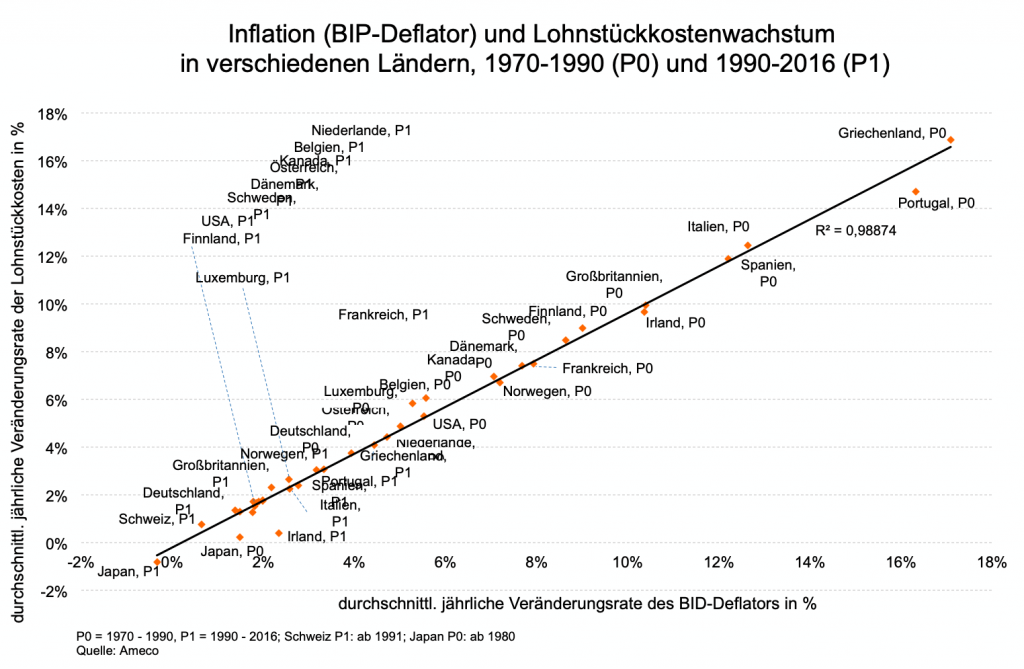

Im Jahr 2018 habe ich zuletzt Berechnungen für die gesamte industrielle Welt vorgelegt (Abbildung 2), die für zwei aufeinanderfolgende Perioden (für 20 und 16 Jahre) keinen Zweifel darüber aufkommen lassen, dass es nur mit einer angemessenen Lohnpolitik gelingen kann, Inflation genau so wie deflationäre Entwicklungen zu vermeiden.

Abbildung 2

Doch trotz dieser Evidenz weigert sich die herrschende neoklassische Lehre, die notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Das ist nicht wirklich verwunderlich, weil die explizite Anerkenntnis dieses Zusammenhangs die gesamte neoklassische Theorie über den Haufen wirft. Dann gibt es nämlich keinen Arbeitsmarkt, der nach den üblichen mikroökonomischen Vorstellungen von Angebot und Nachfrage funktioniert. Gibt es diesen Arbeitsmarkt nicht, gibt es auch kein allgemeines Marktgleichgewicht, was nahezu alle Modelle, mit denen heutzutage Ökonomen theoretisch und empirisch arbeiten, obsolet macht.

Bemerkenswert an dem Papier aus der BIZ sind aus meiner Sicht neben dem Thema an sich vor allem zwei Dinge: Erstens, die beiden Ökonomen bemerken an einer Stelle (S. 15) ganz lapidar, wie bedeutend das „öffentliche Wissen“ der Unternehmen über die Tatsache ist, dass sich nicht nur die eigene Lohnsumme erhöht, wenn auf Branchenebene Lohnerhöhungen durchgesetzt werden, sondern auch die der Konkurrenten, weil die Unternehmen dann keine Verluste von Marktanteilen fürchten. Das aber steht in striktem Gegensatz zum mikroökonomisch fundierten Gleichgewichtsmodell, weil dort der anonyme Markt die Preise bestimmt und für öffentlich verfügbare Informationen kein Platz ist. Die Tatsache, dass die Unternehmen sich anders verhalten, wenn sie dieses Wissen haben, belegt gerade, dass die Tarifverhandlungen den Charakter eines öffentlichen Gutes haben, das der Einzelne nur nachfragt, wenn er weiß, dass es alle nachfragen (müssen).

Zweitens, die Autoren schreiben am Ende des Papiers (S. 17), die Vorschläge, die Nominallöhne per gesellschaftlichen Konsens so steigen zu lassen, dass das Inflationsziel ständig erreicht wird, habe mit den Reallöhnen nichts zu tun. Das ist zumindest missverständlich. Es hat nur mit den Reallöhnen nichts zu tun, wenn man als selbstverständlich unterstellt, die Reallöhne stiegen immer so wie die Produktivität. Das ist aber keineswegs selbstverständlich in einer Welt, die von der Neoklassik beherrscht wird. Folgt man den Vorschlägen der Autoren und erhöht die Nominallöhne immer so, dass die Lohnstückkosten der Zielinflationsrate der Notenbanken folgen, steigen die Reallöhne auf längere Sicht immer genau so wie die Zuwachsrate der Produktivität. Das ist absolut vernünftig, steht aber in krassem Gegensatz zur herrschenden Lehre in der Ökonomik.

Bedauernswert ist, dass bisher auch die Gewerkschaften nicht verstanden haben (oder nicht haben verstehen wollen), welche Bedeutung der enge Zusammenhang von Preisen und Lohnstückkosten für sie hat. Die Gewerkschaften würden sich in Lohnverhandlungen (zumal in der Europäischen Währungsunion) viel leichter tun, wenn sie darauf beharren würden, dass man die Zielinflationsrate, die von der EZB gesetzt wird, nicht verhandeln muss, sondern von vorneherein als unumgänglich setzen kann. Könnten sie sich dann noch von der Mikrowelt vieler ihrer Mitglieder lösen, wo – wie in der Neoklassik – geringere reale Lohnsteigerungen gut für die Jobs sind, dann wäre es nicht mehr weit hin zu einer Welt, wo die Lohnsteigerungen rationalen Überlegungen folgten statt der Machtverteilung am sogenannten Arbeitsmarkt.